Menschen tun immer wieder Sachen, die sie eigentlich nicht tun sollten. Mit Haien schwimmen gehen, Free Climbing, Base Jumping, Fallschirmspringen, Drogen nehmen und und und… Die Suche nach dem nächsten Nervenkitzel ist für viele ein Lebenselixier. Gehört ihr auch dazu?

Ich würde mich nicht unbedingt als Draufgänger bezeichnen. Doch hin und wieder packt mich auch der Wahnsinn. Schon als Teenager hatte ich von dem sagenumwobenen Fisch namens Fugu gehört, den die Japaner essen, obwohl er das Gift Tetrodotoxin in sich trägt, das bis zu 1000 Mal stärker ist Zyanid und unweigerlich zum Tod führt. In Japan gibt es nur wenige Spezialisten, die den Fisch sezieren können, ohne dass sich Gift und Fleisch vermischen. Zwei Jahre Training und dann eine enorm schwierige Prüfung sind die Voraussetzung für den Job. In Europa ist der Verkauf des Fisches denn auch in den meisten Ländern verboten.

Fugu essen gilt als Mutprobe aber auch als Delikatesse. Er soll zudem eine aphrodisierende und berauschende Wirkung haben. Doch schon nur das Gift in der Menge eines Stecknadelkopfes führt in kürzester Zeit zum Tod, einem unangenehmen Tod, in dem man gelähmt wird und dann sozusagen im Wachschlaf leidet, bis man nicht mehr kann. Toll, warum will das jemand freiwillig ausprobieren, ja warum?

In Tokyo gibt es eine ganze Reihe von Fugu-Restaurants und auch auf dem Fischmarkt gibt es einige Spezialisten, die Fugu-Sashimi zubereiten. Mit einem speziellen Messer sezieren sie den Fisch und schneiden hauchdünne Scheiben ab. Sie wissen, was sie machen und haben einen guten “Track Record”. Die meisten Unfälle mit Fugu passieren denn auch nicht, wenn ein Spezialist am Werk ist, sondern wenn ein Angler sich den Fugu selbst zubereiten will.

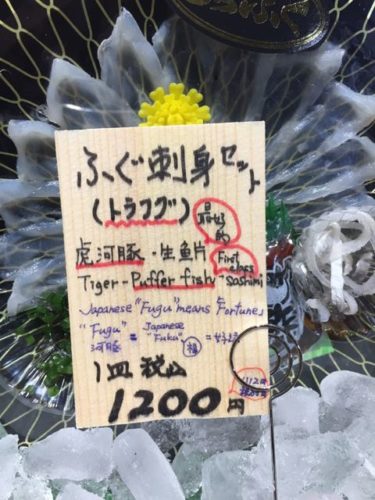

Im Prinzip wollte ich keinen Fugu essen. Doch als mich ein Freund darauf ansprach, ob ich denn schon Fugu gegessen hätte, packte mich doch die Neugierde. Für weniger als 20 Franken ist eine kleine Portion superfrisches Fugu-Sashimi zu haben. Wie schlimm kann den das schon sein? Da will ich mich mal nicht lumpen lassen und kaufe gleich mal eine Portion. In gebrochenem Englisch erklärt mir der Verkäufer, Fugu sei auf dem Teller nicht gefährlich, sondern nur lebend im Aquarium. Ich solle Tiger-Fugu kaufen, denn der sei der Beste. Jaja, der sei auch giftig, schmeckt dafür aber besonders gut.

Dem Rat folge ich denn auch. Tiger-Fugu soll es sein. Mit der Beute im Rucksack mache ich mich auf den Weg nach Hause. Im japanischen Zimmer wird die Köstlichkeit ausgepackt. Etwas Bedenken habe ich schon. Jahr für Jahr beissen einige Japaner ins Gras, die vom Fugu Wunderdinge erwarten. Erst soll es auf der Zunge etwas kribbeln, dann wird sie betäubt und nach und nach setzen die Funktionen im ganzen Körper aus.

Mhhh….jetzt könnte ich noch zurück. Niemand treibt mich, Fugu zu essen. Es steht keine Wette aus und der Stolz würde nicht verletzt, wenn ich es nicht tue. Doch neugierig bin ich schon, wie so ein Fugu schmeckt. OK, ich tue es. Es ist so weit. Damit ihr ganz nahe dabei sein könnt, habe ich den Moment auf Video aufgenommen. Will he eat it or not, will he die or will he survive? Schaut Euch das Video an, dann wisst ihr mehr: